Le monde du sport est KO. Mohamed Ali, "le plus grand", décédé vendredi soir à Phoenix (Arizona), a laissé une véritable trace dans la mémoire sportive et collective. Parce qu'il était le plus grand boxeur de l'histoire, et un sportif à l'influence incommensurable sur les générations qui l'ont vu combattre, et les suivantes.

Alors, forcément, sur le web et les réseaux sociaux, de nombreux sportifs, proches ou non de l'ancien champion du monde des lourds, jeunes ou plus âgés, se sont empressés de lui rendre hommage. En voici quelques-uns.

Les boxeurs professionnels ont été les premiers touchés. Georges Foreman, adversaire légendaire d'Ali, a été l'un des premiers à réagir. "Ali, Frazier et Foreman. Nous ne faisions qu'un. Une partie de moi s'en est allée", a écrit l'Américain sur Twitter, qui lui avait cédé son titre de champion du monde au terme d'un combat épique, à Kinshasa.

Le boxeur souffrait de la maladie de Parkinson

Ali qui souffrait depuis les années 1980 de la maladie de Parkinson, a été hospitalisé jeudi pour soigner un problème respiratoire. Le boxeur, dont la dernière apparition en public remonte à avril pour un dîner de charité organisé à Phoenix et destiné à lever des fonds pour la recherche contre la maladie de Parkinson, a été hospitalisé à deux reprises fin 2014 et début 2015 pour une pneumonie et une infection urinaire.

"Après un combat de 32 ans contre la maladie de Parkinson, Mohamed Ali est décédé à l'âge de 74 ans", a confirmé son porte-parole Bob Gunnell.

Professionnel à 18 ans

Fils d'une famille modeste, Clay grandit à Louisville, cité industrielle du Kentucky déchirée par la ségrégation raciale. Plus à l'aise sur les rings que sur les bancs de l'école, il remporte, en 1959, le prestigieux tournoi des Golden Gloves. A Rome, l'année suivante, il surpasse sa peur de l'avion pour s'adjuger l'or olympique, chez les mi-lourds. Après une centaine de rencontres amateurs, le phénomène passe professionnel à 18 ans sous la tutelle d'Angelo Dundee, son homme de coin de toujours.

Spectaculaire, par son jeu de jambes et ses esquives d'un temps nouveau, Clay monte rapidement dans la hiérarchie des poids lourds. A peine quatre combats à son actif, il ridiculise Ingemar Johansson, ex-roi de la catégorie, lors d'une séance de sparring. Insolent, il déclame, parfois en vers, des odes à son talent devant la presse qui se délecte. En 1962, il envoie au tapis Archie Moore, ancien champion du monde des mi-lourds. Un an plus tard, il triomphe d'Henry Cooper à Wembley et s'offre une chance mondiale face à Sonny Liston.

«Tout le monde pensait que Sonny lui fermerait sa grande gueule et le renverrait à Louisville dans un linceul», résume Nigel Collins, journaliste américain, cité par Frédéric Roux dans Alias Ali. Trop jeune, trop tendre, les bookmakers donnent Clay perdant à 7 contre 1 ; même L'Equipe parle du «championnat du monde le plus commercial» jamais mis sur pied.

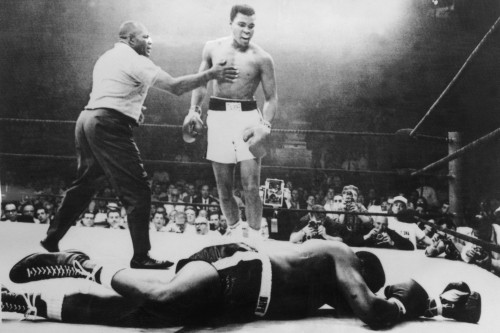

Ce 25 février 1964, le sacre de Clay est escorté par la controverse : Liston, invoquant une blessure à l'épaule, abandonne sur son tabouret. «Je suis le plus grand... J'ai choqué le monde !», s'exclame alors le vainqueur, hystérique face à la presse. Des archives du FBI déclassifiées en 2014 tendent à accréditer les suspicions de fraude. Les mêmes doutes naîtront de la revanche, remportée par Clay un an plus tard sur une droite anodine, le tristement célèbre « coup de poing fantôme ».

Fort de son titre, Clay annonce sa conversion à l'islam et prend le nom de Mohamed Ali. Il s'affiche au coté de Malcom X et Elijah Muhammad, leaders de la Nation de l'Islam, un groupuscule sectaire afro-américain qui prêche la haine des Blancs et la séparation des races. Dès lors, plus qu'il n'amuse, Ali divise et cristallise les peurs de l'Amérique blanche. Sa déclaration sur le Vietnam, alors que les États-Unis y sont en guerre – «je n'ai rien contre le Vietcong, aucun Vietnamien ne m'a jamais traité de nègre» – lui vaut l'opprobre des patriotes. Le fossé avec le public se creuse, ses victoires ne font plus recette. Le refus de son incorporation, en 1967, entraîne la perte de son titre. Le début d'un exil de trois ans et demi loin des rings.

Un homme libre

Malgré sa condamnation à cinq ans de prison, Ali reste un homme libre ; héros de la jeunesse pacifiste, le champion déchu enchaîne les conférences universitaires, joue dans une pièce à Broadway, ou vend ses talents comme sparring-partner. Blanchi par la Cour suprême en 1970, il perd quatorze kilos, revient sur le ring et surclasse Jerry Quarry. En son absence, Joe Frazier s'est imposé en patron des poids lourds. Leur premier duel, vendu par le promoteur Don King comme le «combat du siècle» (1971), se solde par la première défaite d'Ali et la naissance d'une rivalité immuable.

Pour Ali, la reconquête de son titre passera par le Zaïre, sous la bienveillance financière du dictateur Mobutu. Dans la moiteur de Kinshasa, le 30 octobre 1974, il fait tomber George Foreman au 8e round du fameux «Rumble in the jungle». Le sommet de sa gloire, mais aussi le seuil de son déclin. Un an plus tard, Manille verra la dernière étincelle de son talent. Dans un des combats les plus violents de l'histoire, Ali scelle par une victoire l'épilogue de sa trilogie avec Joe Frazier (Ali a remporté la revanche en 1974). «J’ai vraiment eu le sentiment que j’approchais de la mort», confiait-il à L'Equipe en 2001.(Avec agences et journaux)