Les nazis, les sionistes, l'OAS, les wahabites, al-Qaida, Aqmi, Daech, les américains, ont un point commun : le crime mémoriel. Autodafés, (1933-1939), destruction de Mausolées, mosquées, bibliothèques (Alger, 1962, Tombouctou, 2013), musées (Bagdad, 2003, Mossoul, 2015), vestiges historiques (Nimroud, Hatra, 2015)...

Avant ces barbares de l'ère moderne, d'autres idéologies comme celles des vandales, des Huns, des inquisiteurs, des croisés, des Hilaliens, avaient poursuivi le même but, s'acharner sur la mémoire, détruire toute trace de civilisation, autant de crimes contre l'humanité à l'instar de celui qui a eu lieu il y a exactement 53 ans jour pour jour, à Alger, le 7 juin 1962 à 12H40.

Un mémoricide

Cela faisait quelques mois que l'organisation de l'armée secrète (OAS) de triste mémoire, constituée d'européens, refusait catégoriquement l'idée d'indépendance du peuple algérien et qui s'est lancée dans une opération massive, folle, destructrice, exterminatrice, dévastatrice, de plasticage, d'attentats, de folie meurtrière. Le pays était à feu et à sang et nul n'était épargné.

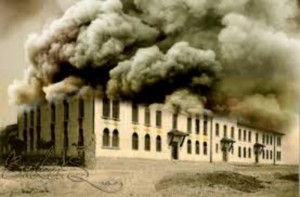

Ce triste jour du 7 juin 1962, trois bombes au phosphore sont déposées par l'OAS à la Bibliothèque Universitaire (BU), de la l'université d'Alger, qui comptait 600.000 ouvrages, dont des manuscrits de très grande valeur. Un acte criminel, un ''mémoricide'' selon des Conservateurs, a été commis contre le peuple algérien.

Les thuriféraires et autres laudateurs de "l’Algérie française", avaient ouvertement applaudi cet attentat terroriste, prolongement de la politique de la "terre brûlée". Les grands titres de la presse française, dont certains soutenaient la colonisation, avaient même minimisé sinon approuvé, cet attentat terroriste contre la BU de l'université d'Alger. Celle-ci, à cette époque, regroupait trois grands départements : Lettres et sciences humaines, Médecine et Sciences, ainsi que des laboratoires, et, son fleuron, la BU et des dépendances, dont des appartements.

"On n'allait quand même pas leur laisser notre culture et notre science"

Le 7 juin 1962, moins d'un mois avant la proclamation de l'Indépendance nationale, "Trois bombes au phosphore venaient d'exploser dans l'enceinte des Facultés provoquant un incendie monstre, d'épais nuages de fumée noire s'élevaient au-dessus des bâtiments en flammes, obscurcissant le ciel, barrant l'horizon", écrivait dans "les feux du désespoir" Yves Courrière.

Le Figaro, quant à lui écrivait que "le 7 juin 1962, un panache de fumée couronna Alger. La bibliothèque universitaire venait de sauter. 600.000 livres brûlaient"... et poussa l'outrecuidance jusqu'à écrire "On n'allait quand même pas leur laisser notre culture et notre science".

Le Monde du 9 juin 1962, pour sa part écrit : "Un incendie criminel ravage l'université... trois grenades au phosphore ont explosées dans la bibliothèque ainsi que prés de la salle des professeurs, des amphi. de Chimie et des Sciences et au laboratoire de Pathologie, les auteurs de l'attentat avaient utilisés en sus des engins incendiaires des bidons d'essence".

De son côté, "France-Soir" rapporte: "Les bourgeois cossus de la rue Michelet (actuelle Didouche Mourad) contemplent l'énorme fumée des flammes qui dévorent la bibliothèque universitaire ou brûlent 600.000 volumes, deux amphi, les laboratoires de la Faculté des Sciences", ajoutant "dans le bar d'en face, une foule joyeuse d'étudiants commente l'événement au milieu du bruit des anis".

"Paris le Jour" revient sur les dégâts de l’incendie de la BU: "500.000 volumes ont été détruits, ainsi que le premier étage de l'immeuble, la salle des professeurs, les amphi. de Chimie et des Sciences et le laboratoire de pathologie".

Robert Buron, un des représentants du gouvernement français aux négociations des accords d'Evian, commente le triste événement en soulignant que "ceux qui l'ont brûlé, voulurent fermer l'accès de la culture française aux élites algériennes, par la même, sans doute, avouaient la considérer à eux seuls réservés".

Bref, l’acte criminel étant consommé, fallait-il encore que les pompiers en rajoutent, selon des témoignages, qui rapportent qu’ils (les pompiers) "dirigeaient les lances vers les parties non atteinte par le feu, noyant les livres, car une grande partie des collections que le feu épargna, fut détruite par l'eau, même si le prétexte avancé était d'empêcher le feu de se propager".

Complicité des fonctionnaires de la BU

Un témoin de l’incendie criminel a affirmé que « certains fonctionnaires de la BU étaient complices de cet acte criminel ». M. Sâad Khandek, ancien fonctionnaire de la BU et témoin de l’incendie, a indiqué, en 2012, en marge d’une conférence organisée par la bibliothèque de l’Université d’Alger sur « les crimes culturels durant l’ère coloniale en Algérie: 1830-1962″, que « tout le monde à l’université savait que ces fonctionnaires collaboraient avec l’OAS et vouaient de la haine pour les Algériens », la preuve étant que la partie centrale de la BU, qui contenait des manuscrits, des ouvrages et des documents importants, avait été totalement incendiée.

M. Sâad, qui occupait le poste d’adjoint de recherche à l’époque, a précisé que la majorité des cinq fonctionnaires algériens au sein de la BU « avaient démissionné un jour avant la mise à feu de la bibliothèque car ils avaient reçu des menaces de mort par l’organisation qui était présente à l’université ». La majorité des étudiants français, qui ont servi l’OAS, « ne s’étaient jamais opposés aux actes criminels perpétrés par cette organisation ».

400.000 ouvrages ravagés par les feux

L’orateur a précisé que la France ne voulait pas léguer à l’Algérie, à la veille de son indépendance, une bibliothèque aussi riche. 400.000 documents et ouvrages sur les 600.000 que comptait la BU ont été ravagés par les feux dans cet incendie, le 7 juin 1962. Les 200.000 livres ayant échappé à l’incendie à l’époque ont été été transférés au Lycée Okba d’Alger pour être restitués à la bibliothèque deux années plus tard.

En effet, c'est au mois de décembre 1962 qu'a été créé et installé le Comité International pour la Reconstitution de la Bibliothèque Universitaire d’Alger (CIRBUA), qu’avaient présidé et co-présidé respectivement par Mahmoud Bouayad et Noureddine Skander, alors attaché de cabinet auprès du ministre de l’éducation nationale, ainsi que l’écrivain Jean Senac, qui en avait été le secrétaire général.

Silence de l'UNESCO

Enfin, un dernier regret, ou un reproche: dans son ''Mémoire du Monde: Mémoire perdue, Bibliothèques et archives détruites au XXeme siècle'', l'organisation des Nations-Unies pour la culture, la science et l'éducation (UNESCO), n'a, à ce jour, jamais classé l'incendie criminel de la Bibliothèque de l'université d'Alger dans son inventaire.